在 UI/UX 設計流程裡,「使用者研究」是一個承上啟下的關鍵步驟。

上一步的需求訪談會蒐集大量資訊,但這些資料如果只是散落在筆記裡,團隊會很難吸收和運用。

這時候,就需要透過 Persona、Customer Journey Map (CJM)、User Story 這些工具,把資訊轉化成團隊能共用的研究成果。

不是要做一個虛構的小說角色,而是根據研究和訪談資料,整理出的一個「典型代表」,為了要讓設計團隊,對於目標族群有一致的理解跟想像。

想像你正在設計一個線上點餐系統。使用者不是冷冰冰的「年齡 18–35 歲」或「上班族」,而是:

👨💻小明,28 歲,科技業工程師

有了這樣的 Persona,設計師在設計時就能立刻聯想到:「小明平常下班後時間有限,他需要一個流程快、操作直覺的點餐介面。」

這比起單純的「上班族男性」描述,更能幫助團隊理解要怎麼做出真正符合需求的設計。

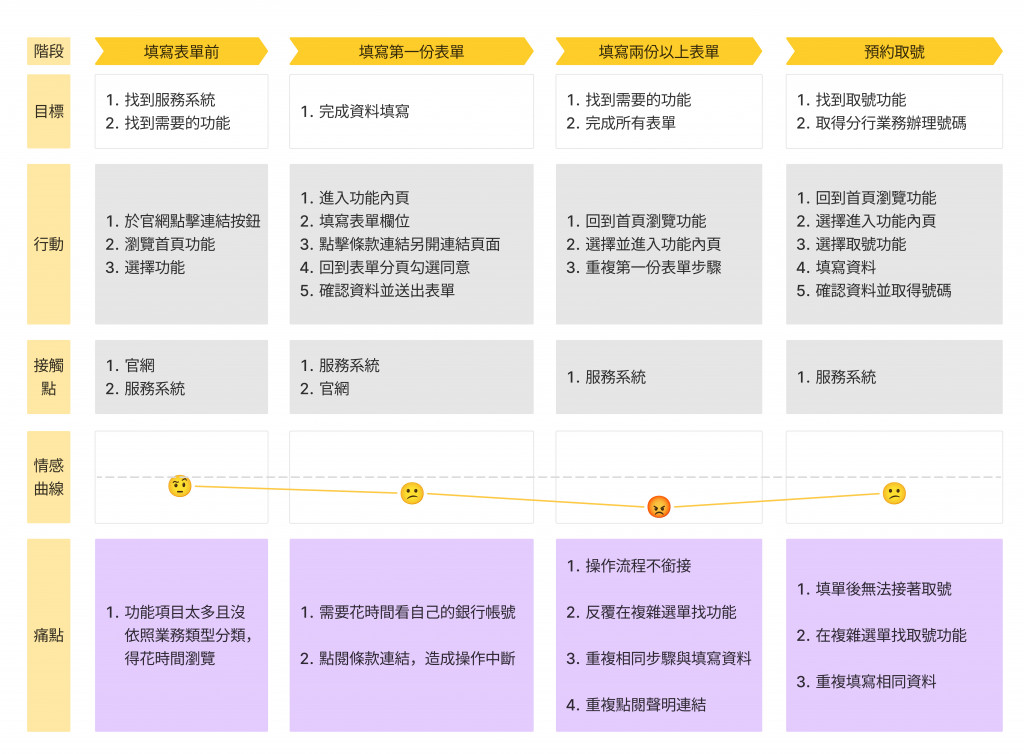

如果 Persona 解決的是「使用者是誰」,那 CJM 解決的是「使用者經歷了什麼」。

當要 改善現有產品或服務的體驗 時,就會運用這個方法把使用者在某個情境下的完整流程,從起點到終點,攤開成一張地圖。

這樣的方式能清楚看出哪個階段容易流失,或哪裡需要優化。例如,在「訂外送」的流程裡,如果使用者在篩選餐廳時卡關,CJM 會標記出「這是痛點」。

使用 CJM 的優點在於,它不只幫助設計師思考「畫面」,也能幫助 PM、行銷、客服理解整體體驗,甚至發現跨部門的優化機會。

Persona 與 CJM 都偏向分析與視覺化的研究成果,而 User Story 則是轉化成產品需求。

User Story用一句話就能把需求講清楚,而且方便排定優先順序。PM 與工程師看了也能直接理解這個需求背後的目的。

三者不是互相取代,而是相輔相成。Persona 幫你鎖定對象,CJM 幫你看見體驗全貌,User Story 則把需求拆解成可執行的任務。

✅ 這三者與需求訪談搭配的順序通常會是:

需求訪談 → 整理成 Persona → 繪製 CJM 找痛點 → 拆成 User Story 寫需求。

這些工具不是要一次全部用滿,而是依專案需求與時間成本選擇。

例如:小型專案可能只需要 Persona 搭配幾個 User Story;大型專案則可能要先跑 Persona,再做 CJM,最後再轉化成完整的 User Story 。

關鍵不是形式,而是讓團隊在同一個基礎上理解使用者,做出符合需求的設計。